石军周终于又回来了。

经历了七个月的康复理疗,终于又站在了他的“藕花榭”,只有在“藕花榭”,他心中才充溢着一种踏实和宁静,才会有一种彻底的放松。

昨天,当车子还在高速公路上飞驰,他的眼睛却紧紧盯着前方,当“长垣”两个字映入眼帘时,他的心里就像潮水般涌动起来,眼睛都湿润了,那是一种难以言喻的激动和喜悦。在北京康复期间,空闲的时候他总是面对着家乡的方向,一站就是半天,每当此时,妻子总是故意与他开玩笑说,又想家了吧?要不了多久我们就回去了。石军周怕妻子笑话他,也不敢与妻子的目光对视,故作镇静地回答,没有哈。

说心里话,每当夜深人静的时候,家乡的一切,如同电影般在他脑海中回放,那里有着他童年的欢笑,有着他青春的梦想,更有着他无法割舍的情感,有着他太多的记忆和牵挂……

一

长垣市,原长垣县,隶属于河南省新乡市,西距新乡90公里,东面十多公里就是黄河,地处豫鲁两省交界,总面积1051平方公里。

这段区域,恰处黄河“豆腐腰”地段,新中国解放之前,黄河在长垣境内决口达124次,洪水泛滥,民不聊生。直到改革开放前,长垣依然很穷,“春天喝不上糊涂,冬天穿不上棉裤,十里八乡见不着瓦屋,小伙子娶不上媳妇”成了那时长垣人生活的真实写照。

……

上世纪六十年代,石军周生于长垣县南关贾村。

兄弟五个,他排行老四。不大的小院,房子搭了一间又一间,还是觉得紧张。人多地少,食不果腹。父亲石永海是个世面人,村里红白喜事少不了他去主持。解放前,城里日军把他抓去当火夫,他见机行事,悄悄给城外的八路军捎信报告城内日军的消息。他德高望重,村里人都怯他三分,邻里间因不平事起纠纷,也少不了他出面调停。凡事他一出面,基本上能把不平的事情摆平,摆不平,他骂也要骂平。为了一家人生计,他使出浑身解数,没有本钱,就路边搭个棚卖茶水、卖门墩,还在家里摆上了盆盆罐罐,种上花花草草,花草不贵,长得却葳葳蕤蕤,若是哪一盆有人看中了,也能卖几个钱贴补家用。石军周放学,就帮着父亲打理。还别说,也许就是因为父亲做的这些不起眼的小营生,在潜移默化之下,对石军周后来所从事的事业,产生了重大影响。

小时候的石军周,虽然缺衣少食,但,并不缺少快乐。

学校离老城墙不远。城墙上长满了槐树,槐花开的时候,一到放学,石军周和他的同学就往城墙上爬,一嘟噜一嘟噜的槐花,雪一样白,吃到嘴里甜甜的,香香的。空气里飘着甜香,也飘着他们甜甜的笑声……

二

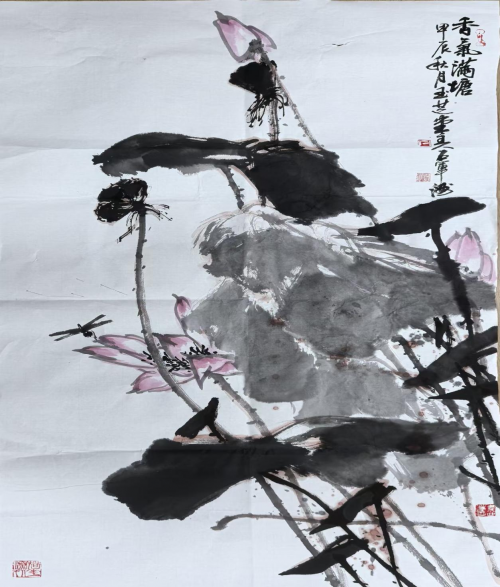

贾村在老县城的南边,三面环水,出村的道路只有一个砖砌的老拱桥。水里长满了藕,也不知从哪个年代就有了,春天一片绿海,一场小雨过后,奇观出现了,仿佛上天下了一场珍珠雨,荷叶上一颗颗晶莹的珍珠泛着光芒,在荷叶上晃动。夏天,红的、粉的荷花窜出来老高,荷包上挂满了露珠,有的害羞似得躲在荷叶下面,成群的蜜蜂在荷花上,嘤嘤嗡嗡,一会儿飞到这朵,一会儿又飞到那朵。石军周每天放学都要在小桥上呆一会儿。自从他听四大娘说在困难时期人饿得要死,是坑里长的藕救了村里不少人的命时,他从心里对荷这种植物有一种格外的友好感情。放学后,他一个人坐在小拱桥上,双腿耷拉在水面上,默默地注视着眼前摇曳的荷叶,手指在面前不停的画动,他是在勾列荷花的形状,夕阳把他的半边脸涂上了一层金色……直到母亲扯着嗓子喊他回家喝汤了他才肯离去。

谁能想到呢,几十年以后,荷,竟然完全融入到他的血脉中,仿佛把他把自己也变成了一枝荷,一枝荷香四溢的墨荷……

初中毕业以后,父亲在路边给他搭了一个棚,四周用高粱秸秆围了,还用麦秸泥抹了,棚下支起了炉灶。想让石军周开个烩面馆,石军周不干,他就想学绘画。父亲心里打起了鼓,不学做生意,不学一门手艺,咋个活人?拿啥来娶媳妇?

那时,县文化馆的郭文博馆长喜欢画画,经常来他们村的藕塘边写生,有时候还跑到他们家里欣赏他们养的花,一来二去就与老石成了熟人,坐在他的茶摊,老石聊起了他的儿子军周说,给他弄个烩面摊儿他不干,就想画他的画,以后能有个出路吗?能,肯定能。郭馆长肯定地回答,他说,现在的年轻人肯学习,进步快,将来说不定能成为一个大画家。

老石听了郭馆长的话,半信半疑。毕竟,关系到儿子的一生啊,他活大半生了,手艺人能养家,做点生意也能将就着过日子,毕竟,他还从来没有听说过画画也能养家糊口的呀。

学画画并不是那么容易,笔墨纸砚一样都不能少,还要去开封、郑州上学习班,不挣钱,还要花钱,对于一个饭都吃不饱的家庭来说无疑是雪上加霜。这样跑了几年,积累了不少画作,石军周就想举办个个人画展。没有钱裱画,他就亲自动手,最后,画展在县文化馆二楼如期展出,这在长垣是开天辟地头一次,就像原本平静的池塘落入一枚石子,漾起圈圈涟漪。前来参观的人你挤我,我挤你,没给文化馆留下一点空隙……

三

画室内,茶香袅袅,如丝如缕,品一口,温润如玉,韵味悠长。在自己的茶室品茶,石军周心情非常愉悦,好久没有品到这么如此美味的茶了。甚至胜过他去西双版纳采风品过的普洱、去杭州西湖采风品过的西湖龙井,说真的,他在北京品的茶,是妻子特意从家给他带去的,可他怎么也品不出家里这种味道,甚至他还有一种压抑感。

他起身度步到茶室中央,傅江老师亲自为他题写的的大篆“窗含芙蕖珍珠雨,榭临杨柳翡翠烟”映入眼帘,他的眼睛突然变得潮潮的了。

傅江,一生经历坎坷,艺名石语,号红泥道人。1923年出生于河南省长垣县姚寨村。幼年随父在西安读书,1947年考入北京辅仁大学美术系,后转入西北大学中文系学习,结业后从事教育工作;期间有幸结识于右任、张大千、徐悲鸿、黄君壁、关山月、和赵望云等艺界名家;并亲见他们驰颖染翰,得到口传收受。他曾获全国第二届书法名家精品展金奖,世界华人艺术大赛金奖。晚年作品遍及中原,声誉京华,人称“中国当代第一大篆”。

看着傅老师的大篆,石军周心潮起伏,思绪万千,早年创业时与傅江老师一起打拼的场景就像电影一样,一幕幕在脑海中回放,那些画面清晰得仿佛就在昨天。

……

几年后,石军周的家庭迎来了巨大的变化。一女二男,三个孩子相继出生,为这个原本平静的家庭带来了无尽的欢笑,但同时也让生活的压力骤然增大。奶粉钱、教育费和人情往来等一笔笔开销如同巨石,沉甸甸地压在他的心头。

当年,他的画被县计生委的领导看中,觉得他是一个有能力有抱负的好青年,破格把他招进计生委宣传股当了一名临时工。面对压力,石军周别无选择,他深知,作为一家之主,他必须挺身而出,为这个家撑起一片天。于是,他先后辞了计生委的工作,风风火火去敦煌干起了卖画的营生,这生意干了一年多,不尽人意,重新返家专心做起了小生意。他用石棉瓦搭了一间简陋的小屋,开起了美术社。父亲从临县进门墩卖,他试着进了一块石碑毛料,有人要,他再从浚县请师傅刻字。起初,生意并不景气。只能以此作为生计的补充。

日复一日,由于口碑好,价格合理,越来越多的人开始找他刻碑,生意渐渐好了起来,他还自己掌握了刻字技术。有时,为了赶工期,他不得不加班到深夜,在这个时候,他想到了旁边与自己一样开美术社的傅江老。傅老师是-位资深的艺术家,由于一些原因从西安回老家以卖字为生。平时,他对石军周的刻苦和才华赞赏有加。帮忙的事情两人一拍即合。两人常常一起工作到深夜。忙完后,围着他们事先炖好的一锅热腾腾的羊肉汤,斟满一杯酒边喝酒聊天,分享彼此的艺术心得和生活感悟,那段时间,石军周从傅老师那里受益颇多。

每当傅老师离开后,他马上展开宣纸,沉浸在自己的艺术世界里。他家临藕塘而居,每当夏日来临,荷花盛开,美不胜收。傅老师为他取艺名“藕花榭”,并亲题诗意浓浓的对联一幅:“窗含芙蕖珍珠雨,榭临杨柳翡翠烟”。

这句题词不仅是对石军周生活环境的描绘更是对他坚韧不拔、勇往直前精神的赞美,在生活的重压之下,石军周没有选择放弃而是用自己的双手和智慧创造了一片属于自己的天地。石军周视其为珍宝,在成立公司时,包括他自费投资建的书画院,都以“藕花榭”命名。

四

广告公司成立以后,生意门庭若市,不是在长垣独门生意,而是因石军周的性格使然。

他的性格,最像他的父亲,诚实、正直、守信,对朋友一诺千金。

他生意规模做得越来越大。

城市街道亮化,邮电所、银行、储蓄所装修,他样样精通。业务多了,朋友也多了,喝酒的事情也多了,有时候,一晚上要串三四个酒摊儿,回家已醉得不省人事。妻子给他端茶倒水,忙前忙后。对于妻子来说,这都是小事,最让妻子担心的,是丈夫的身体。

先后投资几十万元,在城区多个街道无偿设立公益广告牌,他没要政府一分钱。

为了让喜欢美术的人有个交流平台,他前后投资500多万元,建成了1000多平方米的书画展厅。据说是当时全省私人投资规模、标准最高的“藕花榭书画院”,免费使用,为长垣的文化事业的发展,做出了巨大贡献。

……

社会各种荣誉也随之而来:新乡市政协委员、长垣县政协常委,还多次被县政府授予“城市建设先进工作者”等荣誉称号

还先后担任了长垣县美术家协会主席、长垣画院院长,藕花谢书画院院长等职。

几十年的商海奋搏,石军周最有感触,他说,心累,身体也累。要说他最想干的,还是他从小就喜欢的书画艺术,让他最牵挂的,还是那些与他有着共同爱好的师友们……

五

自从他说出那句话之后,在茶室和展厅,他一个上午也没有看到妻子的踪影。

以前,妻子可从来没有反对过他呀。

他清楚,这些年,家里人都对她有些意见,说他这些年为美协的事情浪费了不少时间和金钱。说归说,他决定要做的事情,从来没有人与他硬怼到底的,最终,都是他按自己的计划行事。

早上,在茶室,他给妻子说,南太行采风专题画展画的取景还不够完美,计划带领一批会员再去采一次风。当时,妻子正在拖地,没有答应也没有提出反对,他边喝茶在心里边计划着采风的事情,一壶茶喝完了,妻子也不见了。他左等右等,一直不见妻子的踪影,就起步走出他的藕花榭。

藕花榭前面是一个景观带,粉红色的步道在景观带里蜿蜒向前,

景观带的边缘是一条小河沟,沟里河水清清,潺潺前行,留下一长串情思细语。

白云与他捉迷藏一样,刚刚还在头顶,倏忽之间就躲在了屋顶的后面,比南太行山顶上的云躲得还快。

想起南太行,石军周心里就有些小激动,他带他的会员每年夏天都要去一次,每次至少呆上一个礼拜,还专门请来著名画家做指导。

南太行确实是一个充满艺术灵感与自然韵味的圣地。当他们踏入那片神奇的山区,碧瞪的蓝天,宛若一块巨大的画布,等待着他们挥洒创意。

白云在蓝天的映衬下,显得更加洁白如雪,它们时而聚集,时而散开,仿佛在演绎着一场无声的舞蹈,变换着姿态。它们有时像奔跑的野马,自由奔放;有时又像温顺的羊群,悠然自得;有时总是躲在山头。鸟儿在天空中自由翱翔,它们的翅膀划过空气,发出清脆的声响。当它们从他的头顶滑过时,他仿佛能感受到那轻盈的羽翼所带来的微风及鸟儿对这片土地的深深热爱。会员们纷纷驻足,凝视着这美妙的瞬间,心中涌动着无尽的创作激情,让人浮想联翩。为南太行增添了几分神秘与幽静,也激发了会员们无尽的想象。

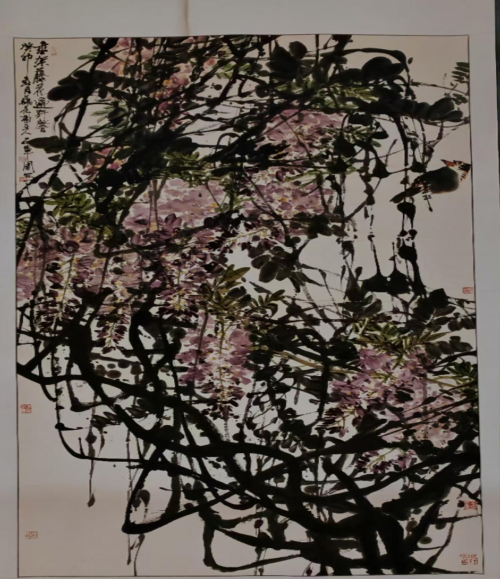

在南太行的怀抱中,他和会员们仿佛融入了大自然的灵魂。他们沿着山间小路前行,欣赏着路边的野花野草,聆听着山间的溪流潺潺。每一次采风,都是一次心灵的洗礼,让他们更加珍惜与大自然的每一次亲密接触,他们用心去观察,用画笔去记录,将这份与人民同行的美好时光,永远地定格在了画布上。他们的作品,不仅是对南太行风光的再现,更是对大自然无尽的赞美与敬仰。南太行绘梦之旅,不仅让他们收获了艺术的灵感,更让他们找到了内心的宁静与满足。按照他的计划,他要举办一次大型画展,他要把他们的采风成果向众人展示,这样一次画展,他总觉得还缺点什么,还不够完美,他想带会员们再次登临南太行……

六

太阳都偏西了,妻子还没有回来,他一个人又回到了茶室,

当年偌大的展厅,如今成了他接待客人、朋友和会员的场所。这里空间宽敞,布局合理,艺术氛围浓厚,与朋友畅谈人生、分享趣事;让会员彼此愉快交流,增进友谊。让人一进入就能感受到独特的魅力。

展厅的一边是一排书柜,柜上有他去外地参观学习时结识的全国各地的师友和名流的合影,有他参加中国文联培训中心“山水画高研班”、书画频道“刘存惠花鸟画研修班”、“张立辰写意中国画高级研修班”、“吴悦石花鸟画研修班”、首都师范大学“熊晓东山水花鸟画高研班”等毕业合影。还有各种书画学习资料,有他出版的《石军周书画选集》,他这些年得奖无数,但,我唯独没有看到他的奖状,他把它们都收藏起来了。他心不在焉地说,奖状得了就得了,是不值拿给人看的,让人看,有故意抬高自己的嫌疑……

功夫不负有心人,他的画作,从最初的简单粗犷,到后来的细腻入微,每一幅都凝聚着他对生活的深刻理解和对艺术的无限热爱。要说现在的作品大气磅礴、挺拔有劲、质朴厚重、富有哲理、耐人寻味一点也不为过。

荣誉确实属于那些时刻准备着的人。他们总是保持着最好的状态,不断学习、提升自己,当机会来临时,就能毫不犹豫地抓住它。2022年,对于石军周来说,是不平凡的一年,他奋斗多年的愿望终于实现了,他终于成为中国美术家协会的一员,而且在长垣,也是唯一的。当他手捧着会员证的时候,他激动得眼泪差点流出来,对于他来说,那何止是一个会员证呀,那是心血,那是无数个日日夜夜的付出。作品呢,获奖的消息一个接一个,《芳心犹卷怯春寒》入选“悲鸿精神—第四届全国中国画作品展”,“江山如此多娇·新余傅抱石”全国中国画作品展《倚楼霜天外》获国家画师奖……

按常理,他这个年龄完全可以找一个清净的地方按照自己想要的生活方式去生活,冬去西双版纳,夏去大连、烟台。可他偏偏放不下那些会员、学员。在自己的书画院培训学员时,不但免收学费,而且笔墨纸砚也全免。为了提高他们的水平,他还带他们到南太行、山东、西双版纳等地去采风,当面言传身教。

他当长垣美协主席这20年,国家级美协会员加入2人,从无到有,省级会员增加了30多么名……

采访石军周主席时,我问他,为长垣的美协发展,这些年你个人投入了多少钱?沉默了一会,他轻描淡写地回答,算不清楚,再说咱自己也喜欢这一行。

这当中,究竟付出多少,他自己也说不清了。是呀,20年,不说金钱,就是付出的心血,有谁能计算得了呢?

我们正在聊天,嫂子从外面进来了。

嫂子告诉我说,不是她不想让他去,是他的身体刚恢复不久,想让他等一段时间再出去。你看看他这人犟脾气又上来了,非出去不可。

我想替嫂子劝他,可又不知说什么好。

我深知,他对艺术、对美协的这份爱,已经爱到自己的骨子里去了。

就像一枝荷,根已深深扎在脚下这块肥沃的土地,要在这里伸枝、展叶、开花、结果,直到生命的尽头……

这枝墨荷,是北中原的,更是中国的。

作者简介:

姚勤然,河南省作家协会会员,长垣市作协副主席,《河南思客》签约作家。奔流文学院多期作家研修班学员,作品被多家报刊杂志登载和自媒体转载。纪实文学《幸福起航》发表于《时代报告》。出版散文集《唱给黄河滩的歌》。现任中州建设有限公司项目负责人。